投稿者: admin@textbook

只今図書館の席の予約は4月7,8,9日分受付中(電話のみ。必ず本文を開き詳細をご確認ください)

図書館ご来館の際は、当日でも構いませんのでできるだけ事前にお電話していただくことをお勧めします。(小中高の生徒さんのご利用の場合は事前に学校の先生からのお電話が必要です。詳細はこちら)

①利用日②利用時間③利用人数④お名前⑤電話番号⑥利用資料をお伝えください。指定席を確保いたします。通常、毎週月曜日から翌週の予約受付を開始します。

(職員不在の場合または自動応答となっている場合はお手数ですが後ほどお掛け直しください。開館日および予約受付日カレンダーはこちら。予約受付開始はこのお知らせで告知します)

席が必要ではない方、利用時間の短い方は指定席の予約なしでフリースペースをご利用いただくこともできます。ただし、2名以上でのご利用の際は必ず事前にご相談ください。

*ご連絡がないまま来館予定時間より1時間以上経過した場合はキャンセル扱いとさせていただきます。なるべく他の利用者が予約できるよう時間変更、キャンセル等のご連絡はお早めにお願いします。

事前記入用の図書館利用票はこちら。

只今下記の席予約を受付中(電話のみ)

4月7,8,9日(月~水) 開館時間 9:30~16:30

図書館 03-5606-4314(受付時間 月~金 9:30~16:30祝日除く)

*発熱、咳、喉の痛み、だるさなどの症状がある方は、来館をご遠慮ください。

<最近の予約状況について>

当日でも予約可能です

(天候悪化などの可能性がある場合は、当日朝の予約をお勧めします)

*利用方法は状況によって変更する場合がありますので、ご利用の際はその都度当ホームページをご確認くださいますようお願いいたします。(予約後に急遽休館等への変更があった場合は当館よりご連絡いたします)

令和7年度 若手研究者に対する教科書研究助成の対象者が決定しました。

審査結果を公開しましたので、以下よりご覧ください。

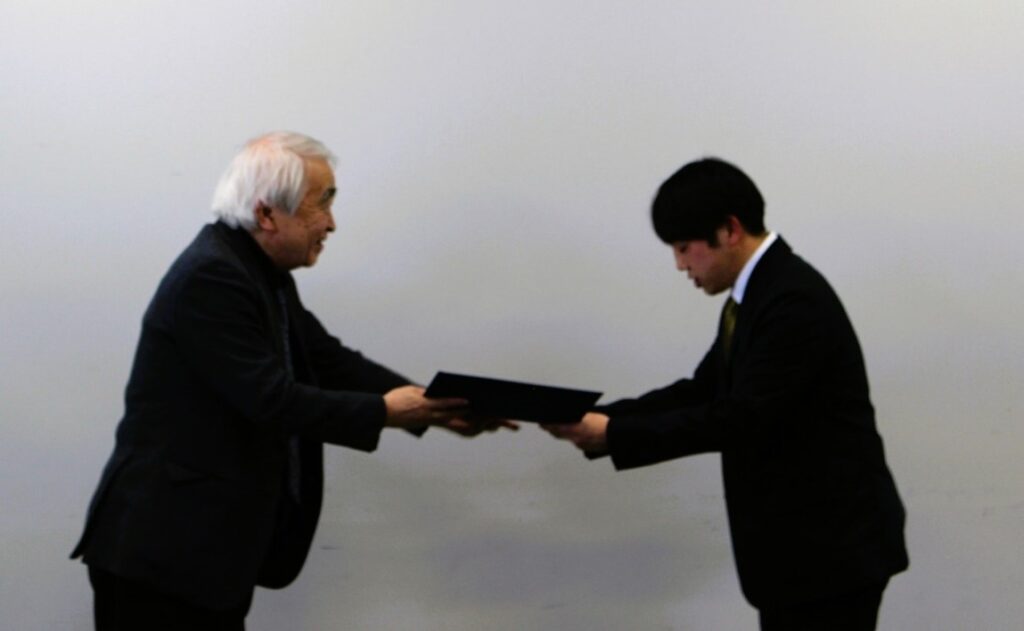

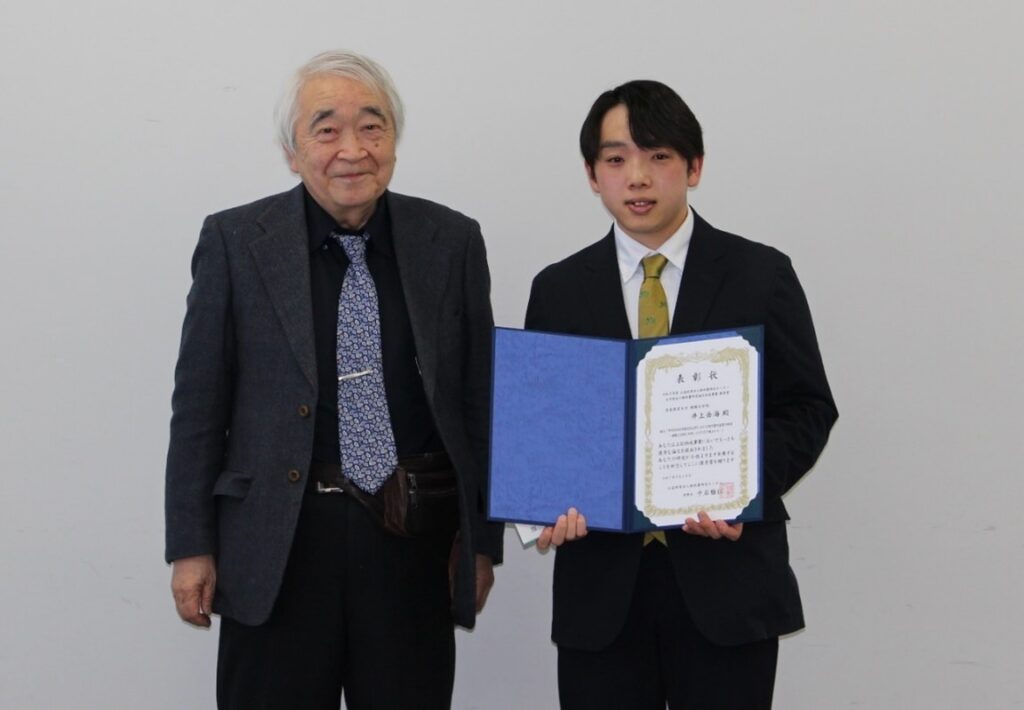

大学院生の教科書研究論文助成事業優秀賞の表彰式~教科書研究センター助成事業の成果発表~

公益財団法人教科書研究センターは、3月19日(水)に開催した理事会において、令和5年度大学院生の教科書研究論文助成事業優秀賞の表彰式を行いました。

令和5年度教科書研究論文の助成者11名の中から優秀賞に選考されたのは、国立大学法人奈良教育大学教職大学院の井上岳海さんで、表彰式の前に論文概要についてのプレゼンが行われ、その後たくさんの質問が出されました。

受賞した井上さんからは、「卒業式前に、自身の研究を皆さんに聞いていただくことができて本当に良かったです。これから研究を進めて行くにあたって、ご指摘いただいたことを踏まえたいと思います。また、現場に出たときにも今回の経験を活かして、持続可能な社会の創り手を育成します。」と感謝の言葉と今後の抱負が述べられました。

なお、教科書研究センターの助成事業で優秀賞を表彰するのは今回がはじめてのことであり、今後、教科書等に関する研究がさらに充実することが期待されています。

(受賞論文)「中学校社会科歴史的分野における教科書の改善案の検討~埋蔵文化財を活用したESDの視点から~」(国立大学法人奈良教育大学教職大学院 井上 岳海 氏)

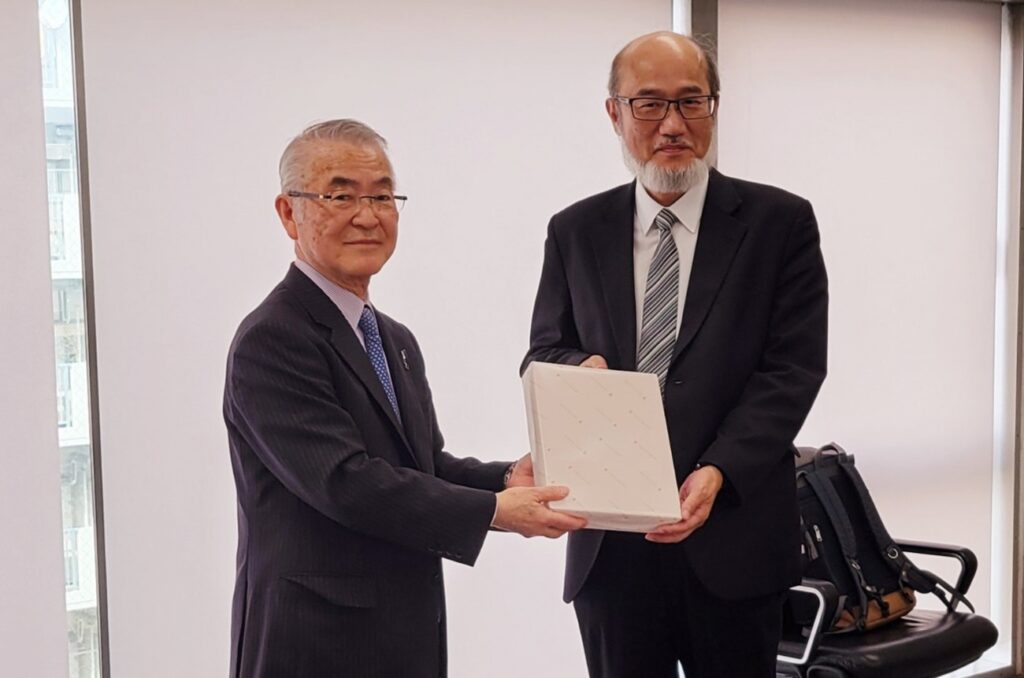

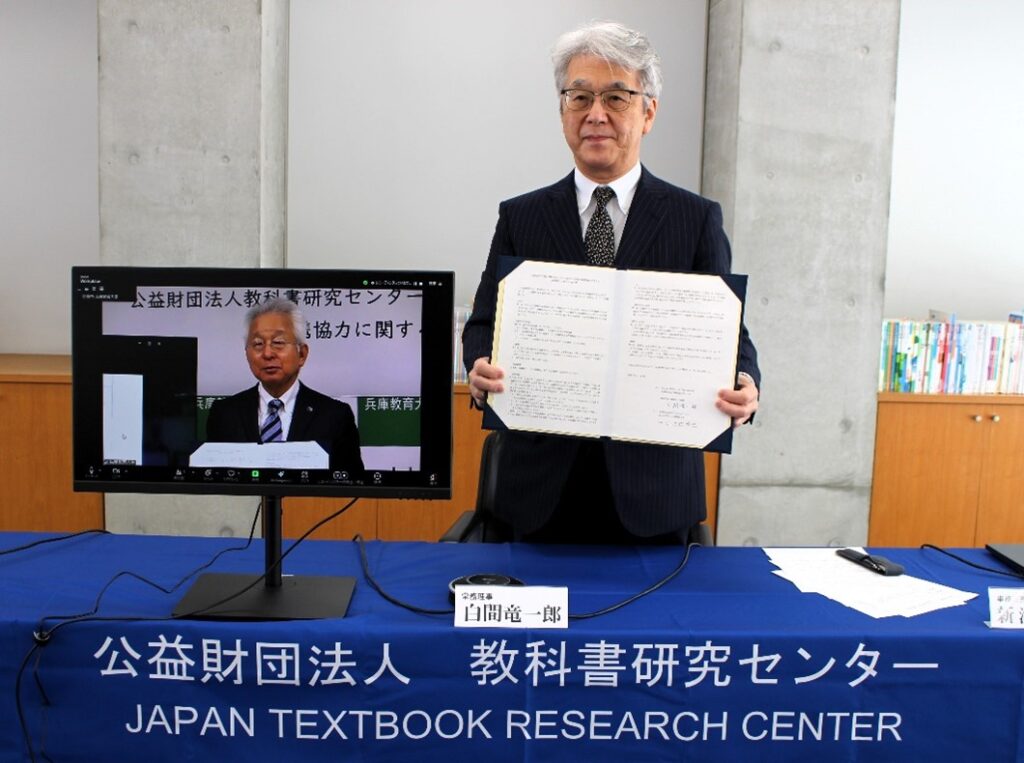

国立大学法人兵庫教育大学との包括連携協定の締結について~革新的な教職科目の汎用化に関する実施連携~

公益財団法人教科書研究センター(東京都江東区)は、3月17日(月)、教員養成フラッグシップ大学である国立大学法人兵庫教育大学と、先導的・革新的な教職科目の汎用化に関する実施連携等を目的として、包括連携協定を締結しました。

本協定は、両者の包括的な連携のもと、本センターが行っている調査研究事業等の成果を生かして、教員養成の改革や高度化に貢献することを目的とするものです。

(包括連携の内容)

- 先導的・革新的な教職科目の汎用化に関する実施連携

- 本事業の運営のために設置される、兵庫教育大学教員養成フラッグシップ大学コンソーシアムへの参加・協力

- その他、目的達成に必要と双方が合意した本事業に寄与する取組

本協定の締結を受け、両社それぞれの持つ資源や特性を生かしながら、学校教育における個別最適な教育環境の実現に一層取り組んでまいります。

右:公益財団法人教科書研究センター 白間竜一郎常務理事

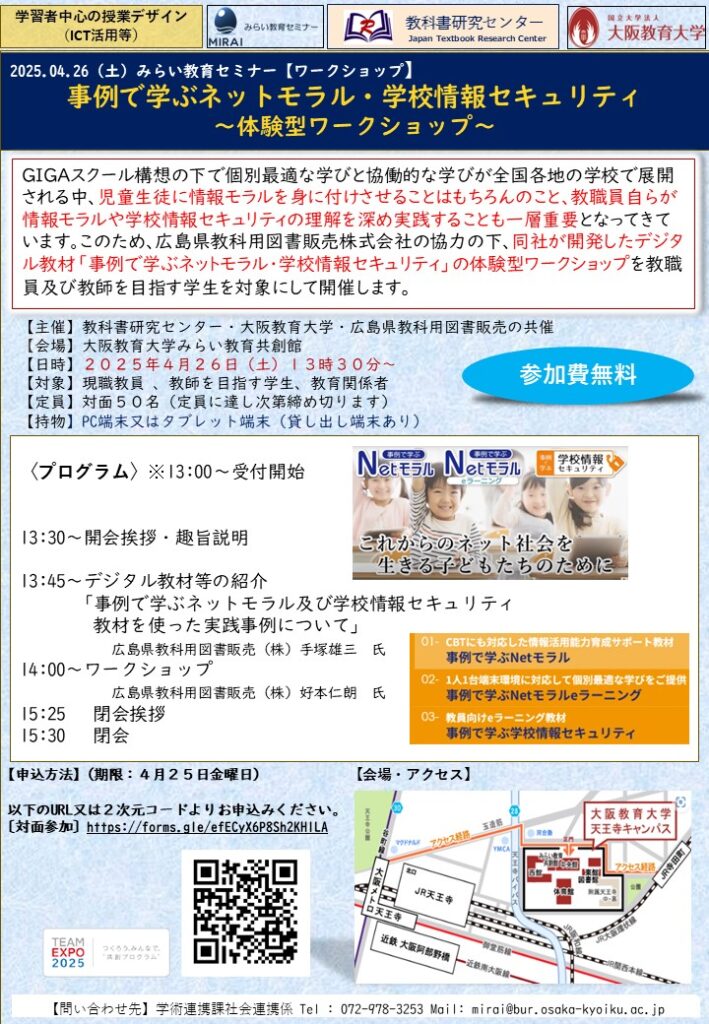

大阪教育大学みらい教育共創館で行われる「事例で学ぶネットモラル・学校情報セキュリティ~体験型ワークショップ~」のお知らせ(2025年4月26日)

=教科書研究センター・大阪教育大学=みらい教育セミナー「第1回デジタル教科書体験型研修会を開催」

3月15日(土)午後、公益財団法人教科書研究センターと国立大学法人大阪教育大学は「みらい教育セミナー」を開催しました。今回のセミナーは、『デジタル教科書体験型研修会』として、東京書籍株式会社の佐藤哲治さん、清遠和弘さん、赤松弘章さんを講師として迎え、大阪教育大学天王寺キャンパスみらい教育共創館で行われました。

第一部として、清遠さんから「デジタル教科書の導入の背景と基本機能」の紹介がありました。第二部では、「学習者用デジタル教科書の体験型ワークショップ」がスタートし、現職教員や教師を目指す学生などの参加者は、持参した端末に研修用のアカウントを入力してデジタル教科書を画面に出し、配付された6つのワークシートの課題に取り組みました。主な課題は、18本の花束を6本ずつ束ねる問題、長方形箱の展開図を作る問題、すきまなくしきつめることができる四角形にはどんなものがあるかなどを考える問題で、講師にアドバイスを求める場面が多く見られました。最後の第三部では、学習者用デジタル教科書を活用した授業の好事例や実証研究の結果が紹介され、子どもたちに自分のペースで使わせることやアウトプットの課題を意図的に設定することなどの活用ポイントが示されました。学習者用デジタル教科書を使って課題に取り組んだ参加者は、活用効果を実体験するとともに、これからの時代に求められる教科書の役割についてあらためて考える機会にもなったようです。

【参加者の感想】

〇デジタル教科書の機能が以前よりも進化していて驚きました。

○算数の授業でデジタルを活用した方が良い場面がとても多いことが分かりました。

○デジタル教科書を開発した教科書発行者の方から直接教えていただける機会はめったにないのでとても良い研修になりました。

○教科の特性によって活用する場面が異なると思うので、他の教科書も体験したい。

【教科書研究センター・新津事務局長の言葉】

デジタル活用にマイナスイメージを持つ先生方には、今回のようなワークショップを積極的に受講していただきたい。また、著作権やクラウド上のデータ管理の問題があって、大学生は自ら購入しない限り学習者用デジタル教科書を使うことができないので、教員養成系大学と連携してこのような体験型研修会を全国展開していきたい。

「国家教育研究院(台湾)が教科書研究センターを訪問」~デジタル教科書の活用と教科書の在り方に関する意見交換~

公益財団法人教科書研究センター(東京都江東区)は、3月13日(木)午後、台湾の国家教育研究院一行を迎え、デジタル教科書の活用や今後の教科書の在り方などについて意見交換を行いました。センターと研究院はともに附属図書館を所有していることから、教科書の質的向上を図るために1994年から教科書交換を行っています。その数は累計で2700冊を超えており、今回の訪問は教科書の現状と課題について情報共有することを目的とし実現したものです。

訪問団は、林從一国家教育研究院長、王立心主任、吳明錡秘書で、センターからは、千石雅仁理事長、髙木まさき統括研究監、新津勝二事務局長・副館長、小滝恵子庶務主任が出席しました。意見交換会は、千石理事長からの歓迎挨拶からはじまり、林院長からも長年の教科書交換に関する感謝の言葉が述べられました。その後、一行は附属教科書図書館に移動して図書館職員から詳しい説明を受けました。教科書図書館には、各発行者から寄贈された教科書や教師用指導書、さらに諸外国の教科書など約14万冊が所蔵されており、林院長や王研究主任は戦前や現行の教科書を手に取って内容を見つめ、教科書の構造や編集・検定方法などたくさんの質問を行い、日本の教科書に対する関心の高さが示されました。

その後、会議室において意見交換会がスタートし、事前に寄せられた質問に答える形で新津事務局長からプレゼンが行われました。特に、デジタル教科書の活用に関する現状と課題について質問が集中し、さらに、センターと国及び教科書発行者間の関係、「子ども主体の学びにおける教科書の使い方」や「海外教科書の国際比較」の調査方法などについてたくさんの質疑応答が行われました。

最後に、林院長から「今日はたくさんのことを学ぶことができました。この貴重な意見交換会は今後も継続したいので、次回は是非台湾を訪問してください。」とお礼の言葉が述べられ、訪問団は笑顔とともに教科書研究センターを後にしました。

=教科書研究センター・大阪教育大学=みらい教育セミナー「GIGAスクール時代の教科書活用ワークショップ」を開催

2月22日(土)午後、公益財団法人教科書研究センターと国立大学法人大阪教育大学は「みらい教育セミナー」を開催しました。今回のセミナーは、『GIGAスクール時代の教科書活用~子供が主語になる学びを目指して~』をテーマにしたワークショップ形式で、神奈川工科大学情報教育研究センターの中尾教子准教授と千葉大学教育学部の八木澤史子助教2人の講師の下、大阪教育大学天王寺キャンパス「みらい教育共創館」で行われました。

最初に「授業での教科書活用のイメージ」についての説明が行われ、児童が国語の授業で文と文、言葉と写真の関連を読み取る場面、社会でグラフと文、写真と文の関連を読み取る場面、算数で着目ポイントにマーカーをつけてきちんと読みこむ場面などの事例が紹介されました。また、教科書の構造として、めあて、本文、図、写真、挿絵のほか談話や解説、そして学習活動もあること、そして、児童が一人でも教科書の情報を読み取れるようにすることが大切であることが確認されました。その後行われた「教科書の工夫を見つけようワーク」では、26名の参加者が、持ち寄った教科書の工夫を見つけ、授業における活用方法について発表し合うグループワークが行われました。その中では、教科書の目次には学期の区切りや学習内容の領域ごとに色が異なっていること、教科書の使い方のページまであること、そして単元のとびらから導入、単元のはじめなど様々な工夫がされていることなどが共有されました。

セミナー後半は、「個別最適な学びと協働的な学びでの教科書活用のイメージ」について、文部科学省が進めるリーディングDXスクールや公立小学校の実践を例として、児童が課題の設定や情報の収集、整理・分析、まとめ表現という学習の見通しをもち、情報端末と教科書を使って自律的に学ぶ様子が紹介されました。さらに、『ICTを使うことにより教科書を使わなくなっているということはなく、むしろ教科書があるから個別にそれぞれが学んでいける。』という重要な視点も確認されました。その後「教科書の見方を身に付けよう」というテーマでグループワークが行われ、最後に、参加者が児童役になった模擬授業が展開され、熱気あふれるセミナーは閉会しました。

なお、本セミナー参加者には、今回のワークショップの基本的な考えが掲載されている教科書研究センター発行の「新しい教科書の使い方~より良い授業づくりのために~」小学校版・中学校版が無料で提供されました。

【参加者の感想】

〇教科書が以前よりも変わっていて、「君たちが自分で学ぶんですよ!」感がとても強まっていると思いました。それはつまり教師が子供に自分で学ばせるようにしていかなければいけないことだと思いました。

○教科書は様々な意図的な情報が散りばめられていて、私たち教員はその意図に十分に気づけていないことが分かりました。

○教科書には知識だけでなく、探究の流れもあることに気づきました。

○児童生徒に「見通し」や「工夫」に気づいてもらうことで、学習の質が上がっていくのだと思いました。また、目次を使うことで単元ごとの目標や見通しを持てると感じました。

○教科書の使い方が悩みの一つでしたが、学習のページの読み方、使い方を知ったことで授業の幅が少し広がったような気がします。

○教科書は先生が一方的に解説しないで子供たちと一緒に見方を共有することが大切だと思いました。

令和5年度大学院生の教科書研究論文集を刊行しました。

「令和5年度 大学院生の教科書研究論文助成金 論文集」を刊行しましたのでお知らせします。この論文集は、当センターのHP(大学院生の教科書研究論文助成金ページ)や附属教科書図書館でご覧いただけるほか、教育学部のある大学図書館等に冊子を寄贈をしております。