令和7年度若手研究者に対する教科書研究助成の募集は終了しました。

多数のご応募、誠にありがとうございました。

投稿者: admin@textbook

セミナー「教科書の未来を考える-北欧諸国の事例から-」を開催いたします(終了しました)

スウェーデン政府がデジタル教育推進政策を転換したことが大きく報道されるなど、北欧諸国における教科書や教材をめぐる状況が日本国内でも関心を集めています。

つきましては、下記のとおり北欧教育研究会と教科書研究センターでセミナーを開催することとなりましたのでご案内申し上げます。

なお、本セミナーは、津田塾大学「比較教育論(4)」の授業の一環として開催しますが、どなたでもオンラインご参加いただけます。

<セミナー>

【テーマ】 「教科書の未来を考える-北欧諸国の事例から-」

【日時】 令和6年12月17日(火)14:40〜16:10

【講師・内容(予定)】

◎林寛平氏(信州大学准教授)、本所恵氏(金沢大学准教授)

「スウェーデンにおけるデジタル教育推進政策の転換」

・政策転換の背景

・スウェーデンの教科書制度概要

・現場での反応

・主要アクターの立場について など

◎渡邊あや氏(津田塾大学教授)

「フィンランドの教科書制度と近年の動向」

【開催方法】 オンライン(Zoom ミーティングによるライブ配信)

【参加費】 無料

【申込締切】 令和6年12月17日(火)開催まで(定員250人)

【申込み】 セミナーを視聴されるお一人ずつ、お申し込みフォームにご入力ください。

<お申込みフォーム>(Googleフォームへリンク)

https://forms.gle/fdD7wvxGDMqLYC5T7

当日の参加URL等は、お申込みフォーム入力後に画面上に表示されます。

当日まで大切に保存ください。

【資料のダウンロードについて】

(PDF)海外教科書制度調査研究報告書(スウェーデン部分を抜粋)(2024年12月6日更新版)

(参考:海外教科書制度ページへリンク)

※期間限定でアーカイブを残す予定です。→アカーブを公開しました。

※今回はZoomミーティングでの開催となります。ご視聴される際は、画面・音声のオフをお願いいたします。

※本セミナーは終了しました。

「韓国教科書研究財団一行が教科書研究センターを訪問」~デジタル教科書などについての意見交換会~

公益財団法人教科書研究センターは、12月3日(火)の午後に韓国教科書研究財団一行を迎え、教科書の研究分野やデジタル教科書に関連する研究などについて意見交換を行いました。同センターと財団はこれまで長年にわたり日本と韓国の教科書を交換してきたという関係があり、今回が2回目の訪問になります。

訪問団は、ファンボウン理事長、ユスンギ教科書情報館長、ビョンジャジョン研究部長の3名で構成され、教科書研究センター側は、髙木まさき統括研究監、新津勝二事務局長・副館長、小滝恵子庶務主任の3名が出席しました。まずは、互いに用意したお土産を交換し、温かい雰囲気の中で意見交換会が始まりました。

会議は、髙木統括研究官による心温まる歓迎の挨拶からスタートし、事前の準備された質疑応答項目に基づいて進行されました。特に、韓国教育部が2025年からAIデジタル教科書を導入する計画を発表したこともあって、デジタル教科書に関する現状と課題について活発な意見交換が行われました。お互いの質疑応答は予定時間を超えるほど議論が盛り上がり、双方にとって充実した意見交換の場となりました。

また、教科書の研究分野に関する考え方や、文部科学省および韓国教育部との連携についても意見が交わされました。さらに、教科書研究センターが長期的に進めている「海外の教科書制度等に関する調査研究事業」に対して財団側から高い関心が寄せられました。加えて、国内外で教科書研究団体としての認知度が低いという共通の課題についても話し合い、情報発信を積極的に行う広報戦略についてアイデアを共有しました。

その後、訪問団一行は附属教科書図書館を視察するとともに、古い教科書等のPDF化作業などについての説明を図書館職員から受けました。

最後に、ファン理事長から「ぜひ来年は韓国を訪問してください。残された質疑はメールでやり取りしましょう。」という提案があり、3名は笑顔とともにセンターを後にしました。

(新津事務局長のコメント)

「対面で意見交換することの大切さをあらためて感じました。韓国のAIデジタル教科は、検定の範囲をどこまで行うのかといった議論が進められているということなので、その先進的な取り組みは、日本の教科書制度にとっても有益な情報源になると考えています。」

海外教科書制度「海外の教科書制度概要」のスウェーデン王国を更新しました。

教科書研究センター機関紙「センター通信」を公開しました。

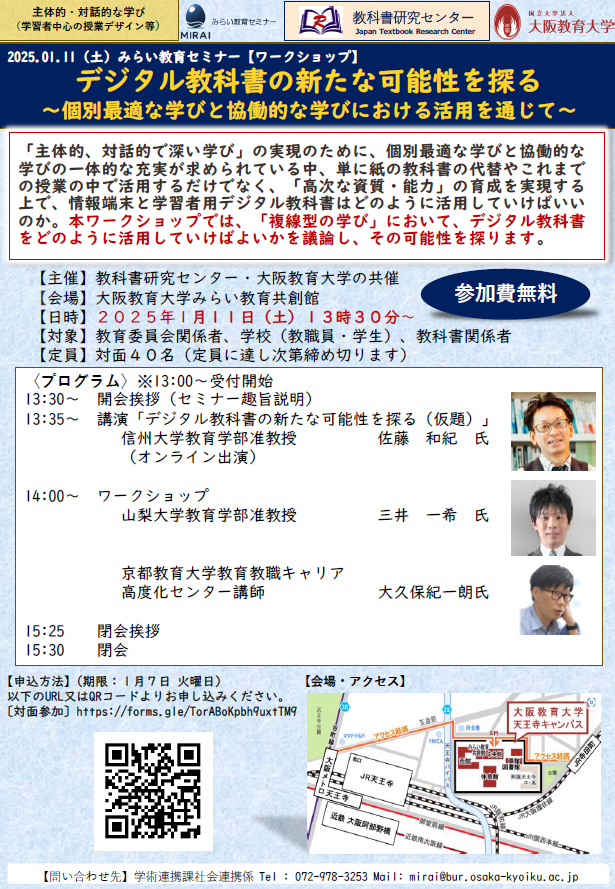

大阪教育大学みらい教育共創館で行われる「みらい教育セミナー(ワークショップ)」のお知らせ(2025年1月11日)

2025年1月11日(土)に、大阪教育大学「みらい教育共創館」にて、教科書研究センターと連携研究を行っている信州大学准教授 佐藤 和紀 氏、山梨大学准教授 三井 一希 氏、京都教育大学講師 大久保 紀一朗 氏が「デジタル教科書の新たな可能性を探る~個別最適な学びと協同的な学びにおける活用を通じて~」についてのワークショップを実施いたします。

GIGAスクール時代の教科書活用法と教材研究の視点-手引書の活用を通して-を掲載しました。

令和6年度の大学院生の教科書研究論文助成金の対象者が決定しました。

教科書セミナーを開催「エストニア調査及びIARTEMパリ大会報告」

9月20日(金)午後、公益財団法人教科書研究センターは、例年開催している教科書セミナーを対面とオンラインで開催しました。今回は、センターが令和5年度から4年計 画で実施している「個別最適な学びと教科書の在り方に関する国際比較調査~諸外国にお けるデジタル教科書の政策と実相~」の調査研究の一環として、「エストニア調査及びIARTEM(国際教科書・教育メディア研究学会)2024報告」をメインテーマとして開催したもので、ハイブリッド方式により80名を超える教育関係者が参加しました。

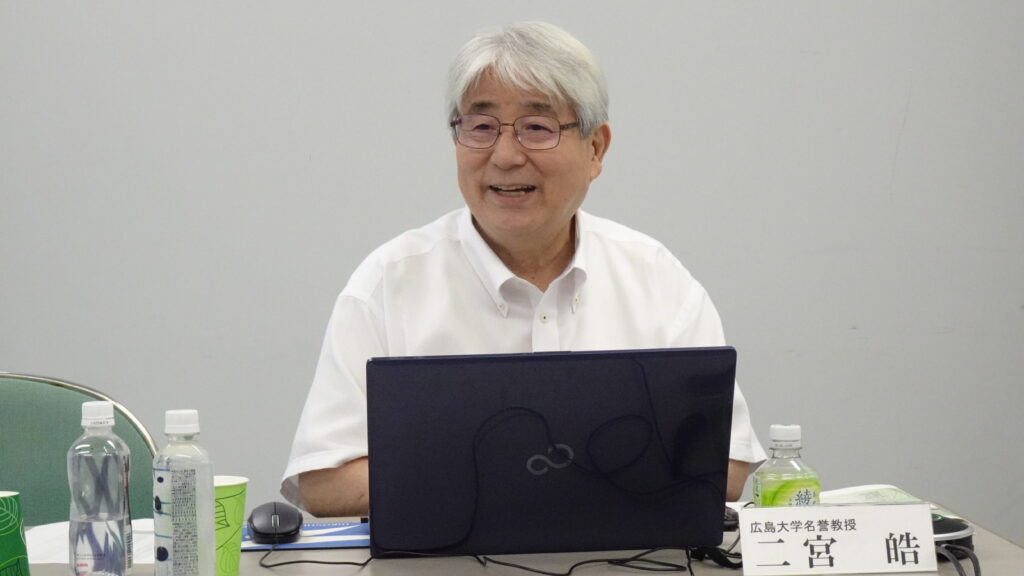

開会挨拶として、千石雅仁理事長からセミナーの趣旨と講師紹介が行われた後、最初に登壇した広島大学の二宮皓名誉教授から「エストニア共和国のデジタル教科書~世界最先端のデジタル教科書システム~」と題して、本年3月3日~5日にかけて実施された現地調査の結果が報告されました。人口130万人あまりのエストニアが、世界に先駆けたデジタル戦略を行った結果、2003年にSkypeを開発したこと、国民のデジタルスキル向上戦略によってインターネットの普及と「教育のデジタル化」が推進されたこと、加えて、デジタルコンピテンス育成のための「教員養成・研修」が徹底されたことなどによって、PISA2018においてフィンランドを抜いて欧州トップ、世界のトップクラスに躍進したことなどの説明があり、参加者から大きな注目を浴びました。また、エストニアで発行されるデジタル教科書・教材のポータルサイト「Opiq」の概要と特色の説明があり、ポータルサイト上のデジタル教科書・教材はすべて一つのライセンスでいずれの学年相当のものでも自由に使用できることや、2016年から2019年の3年間で利用者が「10倍」に増えたこと、さらに、エストニアのデジタル教科書の今後の挑戦など詳しい説明が行われました。

次に登壇した香川大学教育学部の松島充教授からは、「数学教育の視点から見たエストニア教科書・教材」と題した報告が行われました。前半は、エストニアの教育環境や教育制度、ナショナルカリキュラムや数学カリキュラムと目標及び基礎学校で目指すコンピテンシーなどの説明があり、後半は、2つの授業参観と教科書等のポータルサイトOpiqについて、授業の様子とともに教師が自由にコンテンツを付加できる内容編集システムなどについて実際の写真や動画を使った説明がありました。さらに、デジタル教科書の評価問題やノート機能、授業の構成、そして、エストニアのデジタル教科書は「個人での学びの深化を志向した教科書」になっているなどの説明がありました。そして最後に、「デジタル教科書とは何か?」「AIのテクノロジーは教科書をどのように変化させるか?」「LMSとの関係はどのように変化するのか?」などについて問題提起されました。その後行われた質疑応答では、紙の教科書とでデジタル教科書の使い分けや今後の見通し、プラットフォームの開発予算とその負担割合、アカウントの付与方法とその予算負担、ライセンス料の配分方法などについて活発な質疑応答が行われ、日本のデジタル教科書制度と比較する場面も見られました。

続いて、二宮皓教授からIARTEMパリ大会の報告が行われ、32か国130名の参加者による分科会やポスターセッションの中で、デジタル教科書関係に関する研究発表の紹介が行われ、スウェーデン、ノルウエー、ドイツなど諸外国におけるデジタル教科書の活用状況などが共有されました。

最後に、髙木まさき統括研究監より閉会の挨拶があり、2時間に及ぶ教科書セミナーはデジタル教科書の発展・充実を願いつつ、幕を閉じました。

【参加者の主な感想】

〇国の政策によってこうも学習環境が変わるものかとエストニアには感心しました。

○エストニアの教科書事情や海外の教育情報から新たな視座を得ることができました。

○デジタル教科書の普及には国の主導が欠かせないように思いました。

○プラットフォームを通じて、全学年の教科書を見ることができ、他教科へもリンクしているのは素晴らしいことだと思いました。